Общий балл престижного рейтинга определяется на основе девяти важнейших показателей: академическая репутация, репутация работодателя, соотношение преподавателей и студентов, количество цитирований на одного преподавателя, соотношение зарубежных преподавателей, соотношение иностранных студентов, а также, впервые в этом году, - международная исследовательская сеть, результаты трудоустройства и устойчивое развитие.

Новые показатели «отражают сдвиги в высшем образовании, произошедшие за последние два десятилетия, такие как рост значимости устойчивого развития, возможности трудоустройства и сотрудничества в области научных исследований», заявила компания Quacquarelli Symonds, аналитик, составляющий рейтинг.

В рейтинге не учитываются университеты, которые занимаются только специфическими областями исследований и имеют менее 200 научных публикаций в год. Исследовательская команда Times Higher Education работает максимально объективно, все данные и методология рейтинга открыты и доступны для внешнего аудита. Расчёт рейтинга проверяется международной аудиторской компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC).

О каких тенденциях свидетельствуют рейтинги?

За последние два десятилетия высшее образование претерпело значительные изменения.

«Одним из первых изменений, которые мы заметили, стало повышенное внимание студентов к возможностям трудоустройства, - рассказал профессор Эндрю Макфарлейн, руководитель рейтинга QS, добавив, что это заставило их усилить акцент на возможности трудоустройства. - Студенты покидают университет с большими долгами, чем когда-либо, в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке труда».

В период с 2018 по 2024 год в Мировом рейтинге университетов значительно увеличилось представительство университетов Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. В 2018 году на эти регионы приходилось 37% рейтинга, в 2024 году этот показатель вырос до 46%.

Макфарлейн отметил, что Китай, в частности, заметно поднялся в рейтинге благодаря исследовательской деятельности.

«Они являются крупнейшими в мире организаторами научных исследований, но все чаще также и высокоцитируемых исследований», - сказал он в интервью Euronews Next, отметив, что качество проводимых в Китае исследований действительно «подняло их вверх» по рейтинговой лестнице.

В то же время Соединенные Штаты и Великобритания, традиционно демонстрирующие высокие результаты, несколько снизили свои позиции в рейтинге, однако это падение не обязательно означает, что их положение ухудшается. По словам Макфарлейна, это также показатель того, что другие учебные заведения по всему миру улучшают свои позиции и сокращают разрыв.

«Так что, знаете, самый быстрый бегун по-прежнему остается самым быстрым, но кто-то другой сокращает отставание от него», - пояснил он.

Университеты ЕС продолжают лидировать по показателям интернационализации

По словам Макфарлейна, «чтобы справиться с мировыми проблемами, вам придется работать через границы, решать проблемы вместе и быть более прозрачными». Европейские университеты продолжают демонстрировать превосходство в глобальном взаимодействии. И именно Европа является лидером в этом направлении».

В числе ведущих учреждений ЕС, продемонстрировавших свои сильные стороны в международном научном сотрудничестве, - Парижский университет науки и литературы, занявший третье место в категории «международная исследовательская сеть», Университет Сорбонна (4-е место), бельгийские университеты - Левенский католический и Гентский (6-е и 8-е места соответственно) и Университет Монпелье во Франции (9-е место).

«В Восточной Азии растет доминирование в объеме исследований в области совместных исследований и международного взаимодействия, - отметил Макфарлейн, - но Европа в этом блистает гораздо ярче».

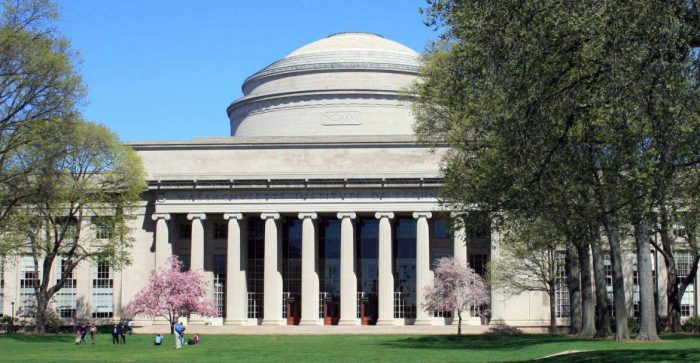

На заглавном снимке: Кембриджский университет (99,2 балла), занявший второе место в мире.