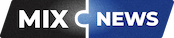

19 августа православная церковь отмечает праздник Преображения Господня. В Латвии есть чудесное святое место, связанное с этим прадником - Спасо-Преображенская пустынь.

Спасо-Преображенская пустынь является уединенным скитом Рижского Свято-Троице-Сергиева женского монастыря. Пустынь имеет официальный статус святого места паломничества, что отмечено в государственном Законе о Латвийской Православной Церкви. Расположена среди леса рядом с местечком Валгунде, в 15 км от Елгавы и 65 км от Риги.

Читайте нас также

В обители действует часовня и три храма: Церковь Преображения Господня (обычно открыта на праздники Пасхи, Рождества Христова и Преображения Господня), Церковь преп. Иоанна Лествичника и домовая церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Колодец

На территории монастыря есть колодец с благодатной водой (его освящение происходит примерно 5 раз в год). В лесу чуть дальше от монастыря расположена Божья горка, где на одном из деревьев сестры укрепили Иверскую икону Богородицы и рядом поставили несколько скамеек.

В наши дни Пустынька постоянно украшается. Реставрируются старинные постройки, возводятся новые здания. Украшением монастыря стали его новые врата – Воскресенские и Свято-Троицкие. Паломники из разных городов и стран приезжают сюда и помолиться, и помочь сестрам по хозяйству.

С 1997 года управляет Свято-Троице-Сергиевым монастырем игуменья Магдалина (Полын). Духовником Свято-Преображенской пустыни с 1982 года служит архимандрит Тихон (Кравченко).

С 1998 году установлена традиция каждый год 17 августа совершать Крестный ход из Риги в Пустынь с чтимой иконой Божьей Матери «Достойно есть».

Особой заботой сестер окружено на территории обители монашеское кладбище с дорогими могилами настоятельниц, духовников и сестер монастыря. Многие из захороненных здесь подвижников вписаны не только в историю Пустыньки, но и всей Русской Православной Церкви.

История пустыни

В 1894 году основательницы Рижского женского монастыря сестры Мансуровы с иконой в руках искали в окрестностях Митавы (Елгавы) место для будущего монастырского скита. И набрели среди густого леса на поляну в форме креста. Сестры взмолились Богородице с просьбой об обустройстве здесь пустыни, и через несколько месяцев получили в дар от императора Александра III более 170 десятин леса в этой местности.

Через год на крестообразной поляне была поставлена келья для шести сестер, которые стали здесь трудиться - отбеливать воск для производства свечей и заготавливать дрова. На месте будущего храма установили крест. Одновременно со строительством церкви воздвигались и жилые дома. Все постройки сделаны в так называемом «русском стиле».

Часовня преп. Иоанна Лествичника - покровителя Пустыни.

20 июня 1899 года Архиепископ Рижский и Митавский Агафангел (Преображенский) освятил здесь первую церковь – Преображенский храм. С этого времени в Пустыни стали регулярно совершаться богослужения, и насельницы во главе с инокиней Натальей Мансуровой (затем ставшей монахиней Иоанной) уже находились в скиту постоянно. В это же время была построена деревянная часовня преп. Иоанна Лествичника - покровителя Пустыни.

В часовню перенесли стоявший на поляне крест, которому можно поклониться по сей день. В 1908 году в обители построили теплый деревянный храм в честь преп. Иоанна Лествичника.

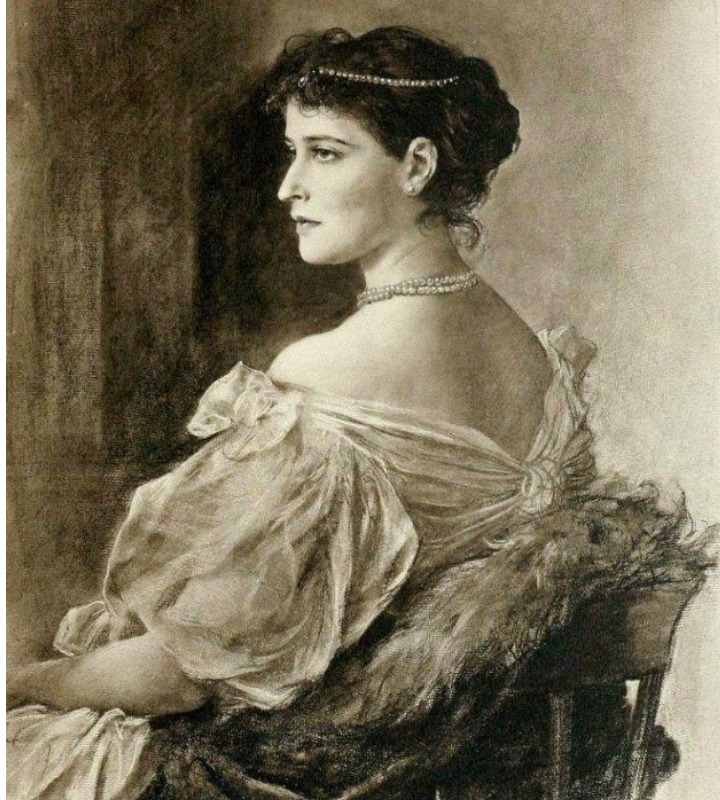

Великая княгиня Елизавета Феодоровна Романова, прославленная ныне в лике святых.

В 1909 году Преображенскую пустынь посетила основательница московской Марфо-Мариинской обители великая княгиня Елизавета Феодоровна, прославленная ныне в лике святых. Лично знавшая сестер Мансуровых, она приехала уже после трагической смерти мужа, великого князя Сергея Александровича, погибшего от руки террориста. Княгиня подарила обители храмовый образ преп. Иоанна Лествичника, который сохранился до нашего времени и находится в иконостасе храма Иоанна Лествичника. Великая княгиня прожила в скиту больше недели.

В первое десятилетие ХХ века каждый год с Крестным ходом сюда прибывала чудотворная Якобштадтская икона Божьей Матери. В годы Первой и Второй мировых войн пустынь подвергалась сильным разрушениям, монастырское имущество и святыни в эти периоды эвакуировались.

В 1915 году неподалеку от скита проходили печально известные Рождественские бои. В обители располагались казармы немецких войск. На месте воскресной школы у монастырских стен был устроен госпиталь. Умерших немецких солдат хоронили здесь же. По христианской совести монахини ухаживают за этими захоронениями по сей день. Во время Второй мировой войны большинство насельниц вновь были эвакуированы. Но какими бы ни были испытания, всегда оставались несколько сестер, которые селились рядом с обителью в землянках и продолжали молитвы.

Старцы и подвижники

Послевоенное возрождение Пустыньки началось в 1953 году, когда духовником обители стал архимандрит Кирилл (в схиме Косма), воспитанник Валаамского монастыря, обладавший даром прозорливости.

Во время войны батюшка помогал партизанам, был в плену. В 1943-м стал участником Псковской духовной миссии, занимавшейся сохранением церковной жизни на оккупированных немцами территориях. В этом же году он приехал в Латвию, служил поочередно в храмах в Илуксте, Голышево, Дубулты и Кемери. В 1953 году был возведен в сан игумена и назначен на постоянное служение в Пустынь, где прожил 15 лет.

Помимо совершения служб, старец помогал сестрам по хозяйству, мастерил стульчики для больных матушек и паломников, вскапывал огороды. За несколько дней до смерти был пострижен в схиму. Во время похорон все собравшиеся были поражены необъяснимой картиной (ее успели запечатлеть на фото) - от гроба, в котором лежал батюшка, и креста, который несли рядом с ним, исходил удивительно яркий свет.

Похоронили старца Косму здесь же, в Пустыни. Неподалеку от могилы другого удивительного священнослужителя, сыгравшего огромную роль в истории православной Латвии - владыки Филарета Филаретова, назначенного на рижскую кафедру в 1877 году. Его мощи при перезахоронении были обнаружены нетленными.

После кончины схиархимандрита Космы десять лет духовником пустыни был архимандрит Таврион (Батозский), почитаемый во всем православном мире старец. Батюшка провел 22 года в лагерях, служил в катакомбных храмах, был настоятелем Глинской пустыни. О нем написаны десятки книг и продолжают выходить новые.

В Пустыньке старец Таврион начал служить 7 марта 1969 года. Через год маленькая лесная обитель стала одним из главных духовных центров Русской Православной Церкви в СССР. Здесь принимали по 150-200 паломников в день. Старец не надеялся на хорошие времена, не прятался в страхе за свою жизнь, а смело приобщал людей к вере. И любил говорить народу: «С Богом потерь нет».

В Латвию старец Таврион приехал, благодаря ходатайству Митрополита Рижского и всея Латвии Леонида (Полякова), выдающегося архиерея, церковного историка и богослова. Будучи по первому образованию врачом-терапевтом, владыка Леонид прошел через всю Великую Отечественную войну. Был викарием Московской епархии, служил в разных городах России. Преподавал в Ленинградской и Московской духовных академиях. Обладал редким даром проповедника и был невероятно прост в общении. Его очень боялись инспекторы по делам религии и безгранично любили верующие, а семинаристы за глаза называли «Наш миленький». Латвийскую Православную Церковь митрополит Леонид возглавлял 24 года. Согласно завещанию владыки, его похоронили рядом со старцем Таврионом на кладбище в Пустыньке (рядом с Преображенским храмом с правой стороны).

Помнят стены Пустыни и Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (Ридигера), который, будучи Таллинским епископом, управлял Рижской епархией в 1961-62 годах. Несколько раз он посещал Свято-Троице-Сергиев монастырь и бывал в Пустыни. Уже в наше время, в 2006 году, во время официального визита в Латвию Алексий II вновь посетил Рижский Свято-Троице-Сергиев монастырь.

В конце 80-х годов, когда гонения на веру, начатые в 60-е годы, уменьшились, при игуменье Магдалине (Жегаловой) возобновился прием сестер в обитель. В одном из корпусов в 1988 году устроили домовую церковь в честь Рождества Богородицы. В начале 90-х годов над ней был возведен купол с крестом. В конце 80-х из города Пушкина (в прошлом - Царского Села) в Пустынь были перевезены останки первой настоятельницы монастыря игуменьи Сергии (Мансуровой) и перезахоронены на монастырском кладбище.

Особо чтимые святыни

Среди святынь Спасо-Преображенской пустыни особо почитаемы образы Спасителя и преп. Иоанна Лествичника, которые периодически мироточат. Впервые данное явление заметили в 1991 году.

Очень любима сестрами и паломниками Иверская икона Божьей Матери. Рядом с ликом прикреплено много драгоценных украшений, которые жертвуют в благодарность Богородице паломники. Икона эта изначально была довольно темного письма, очень простая.

Одно из монастырских преданий рассказывает, что в послевоенные времена, когда духовником был старец Косма, однажды он молился в храме, и вдруг сестры увидели, что он разговаривает с кем-то невидимым. «Матерь Божия мне явилась, - рассказал потом батюшка. – И сказала: «Почему ты меня не украшаешь?». Этот рассказ случайно услышала группа паломников из Пензы. Вернувшись домой, они собрали деньги, не без труда достали золотых ниток, парчи и привезли в Латвию. Рижская монахиня Сергия вышила ризу. Батюшка украсил икону, поставил рядом игуменский посох - как знак, что Богоматерь здесь управляет всем.

Среди особо чтимых образов – икона Преображения Господня, которую подарила Пустыни гостившая здесь матушка Сергия из Серафимо-Дивеевского монастыря. И, конечно,образ преп. Сергия Радонежского.

Интересная история связана с иконой свт. Николая Чудотворца, которая находится в храме преп. Иоанна Лествичника. Однажды, много лет назад, ее украли из Пустыни. Прошло время, и вдруг в день памяти свт. Николая в обитель пришел человек с этой иконой в руках. Он рассказал, что долгие годы мучился содеянным преступлением. И, наконец, он решился и вернул икону. О том, что он пришел в праздник именно этого святого, мужчина совершенно не догадывался.

В Пустыньке всегда рады паломникам. По предварительной договоренности здесь можно остаться на несколько дней для посещения богослужений и помощи сестрам по хозяйству.

Как добраться

На автобусе «Елгава-Калнциемс» до остановки «Валгунде». Далее потребуется пройти примерно полтора километра вдоль шоссе до белого дорожного знака с названием монастыря, затем - по дороге через лес.

На своем автомобиле из Риги до Пустыни можно доехать за 40-50 минут. С Лиепайского шоссе в поселке Тирели нужно свернуть налево, через 10-12 км снова налево, до дорожного указателя на монастырь.

Богослужения: в воскресные и праздничные дни в 7.00 и 17.30, в будние дни в 6.00 и 17.00. Продолжительность служб:5-6 часов.