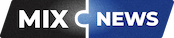

Режиссер Сергей Соловьев, которому на момент съемок этого фильма было всего-то немного за тридцать, снял добрую лирическую картину о взрослении и первой любви. В пионерском лагере для творческих детей разворачиваются любовные драмы - пионер Лопухин влюбляется в одноклассницу, которая увлечена другим, а сам Лопухин становится объектом воздыханий девушки, к которой равнодушен. Не только возраст, но и всё вокруг располагает к романтике - лагерь находится в бывшей графской усадьбе, а пионеры работают над театральной постановкой лермонтовского «Маскарада», через которую продолжают выяснять отношения… Спустя годы «Сто дней после детства» остается одним из самых пронзительных и одухотворенных картин советского кинематографа, однако на момент выхода на экраны фильм сильно критиковали за приукрашивание действительности. Почему Соловьев упорно не хотел брать на главную роль Татьяну Друбич и как проходили сами съемки? Вот несколько интересных фактов о фильме:

1 Создавая «Сто дней после детства», режиссер впервые в своем творчестве обратился к современности.

Предыдущие картины Сергея Соловьева были поставлены по произведениям русской классической литературы: «Семейное счастье» (новеллы «От нечего делать» и «Предложение», снятые по рассказам Чехова), «Егор Булычев и другие» по роману Максима Горького и «Станционный смотритель» - экранизация одноименной пушкинской повести

2 Но и на этот раз, еще только вынашивая замысел своей новой ленты, Соловьев ориентировался на классические образцы, правда, несколько опосредованно.

Пионеры увлечены постановкой «Маскарада» по Лермонтову, изъясняются между собой на правильном русском языке, используя редкие, вышедшие из употребления слова (подростков, разговаривающих фразами вроде «А это ее наперсница», «Ты стал какой-то мизантроп» посчитали выдумкой, за что Соловьеву, кстати, «прилетело» от критиков), а сам режиссер вдохновлялся фильмом своего коллеги Андрона Кончаловского. «Когда еще только писался режиссерский сценарий», - рассказывал режиссер, - «и образ Лены Ерголиной едва-едва начинал брезжить в воображении, на экраны страны вышел фильм по роману И. Тургенева «Дворянское гнездо». Пленительная юная женственность Лизы Калитиной, воплощенная Ириной Купченко, завораживала. Задание, которое я дал своим ассистентам, наверняка их удивило: я просил найти «Купченко тринадцати лет».

3 «Юную Купченко» для Соловьева нашли, но Татьяна Друбич сначала режиссера не впечатлила.

«Внешне на Купченко она совсем не походила, а потому интереса моего не вызывала. Впрочем, нечто хорошее в ней все-таки померещилось…», - вспоминал Сергей Соловьев. Однако, несмотря на это «нечто хорошее», юная Таня Друбич не впечатлила Соловьева, и он продолжал искать исполнительницу на роль Ерголиной, которая соответствовала бы его представлению о «тургеневских девушках».

Вся съемочная группа приложила массу усилий, чтобы убедить режиссера в том, что лучше кандидатуры ему не найти, но все было тщетно. Беседы о том, как органична будет Друбич в роли Лены, молчаливый саботаж поисков других актрис, снимки, сделанные на фотопробах Тани, которые Сергей Александрович то и дело обнаруживал у себя в карманах и на рабочем столе, не возымели на него никакого действия.

4 Соловьев начал снимать Друбич с самой сложной сцены, чтобы доказать ее непригодность

И лишь когда вышли все сроки, и необходимо было как можно быстрее начинать снимать сцены с главной героиней фильма, Соловьев, уже представляя себе полное поражение Друбич, практически без предварительных репетиций приступил к съемкам самой сложной сцены - эпизода разговора Лопухина с Ерголиной у купальни:

«Через месяц съемок мне деваться было уже некуда. Все сцены были сняты, кроме Таниных. Тут я решил: «Хрен с ним, поедем на купальню, снимем самый трудный кусок, и пусть она прилюдно облажается, тогда спокойно можно будет приостановиться ненадолго и все-таки найти нормальную Купченко». Но в первой съемке Таня обнаружила свое самое сильное и совершенно удивительное по сию пору качество - свою фантастическую нефальшивость. Сцена была по-настоящему трудна, но Таня с удивительной простотой, без всяких шаманских репетиций, без задавания глупых вопросов, просто и четко снялась. И дальше в том же ключе, без всяких «актерских проблем» мы сняли всю картину».

5 Татьяна Друбич уже имела опыт съемок в кино

В отличие от большинства юных актеров, снявшихся в картине, для которых «Сто дней после детства» стали их кинодебютом, Татьяна Друбич уже имела опыт работы на съемочной площадке: в 1972 году 12-летняя Таня сыграла одну из центральных ролей в военной драме Инны Туманян «Пятнадцатая весна».

6 Союз Сергея Соловьева и Татьяны Друбич продлился до самой смерти режиссера

«Сто дней после детства» - первая совместная работа Сергея Соловьева и Татьяны Друбич. Впоследствии Друбич снимется еще в восьми фильмах, поставленных Соловьевым. В 1983 году они поженились, а спустя шесть лет - развелись. Тем не менее им удалось сохранить дружеские отношения.

7 Снимали под Калугой

Съемки фильма «Сто дней после детства» проходили летом и осенью 1974 года под Калугой, неподалеку от деревни Андреевское Перемышльского района. Это место известно калужанам как «Андреевский куст», потому что здесь расположено девять пионерских лагерей, в которых еще со времен СССР проводили летний отдых школьники. Некоторые эпизоды снимались в близлежащих деревнях и на местном аэродроме малой авиации.

8 О чем говорит букет на окне в самом начале фильма

«Нам хотелось дать неясное ощущение счастья, гармонии, ожидания чего-то - и вечности. Так, эпиграфом появился букет на окне вначале. Ведь эти ощущения нам знакомы с детства», - поведал в одном из интервью постановщик фильма Сергей Соловьев. – «Фильм о духовном мужании, о нравственном воспитании. Но не ищите здесь абсолютных негодяев, или идеально положительных личностей. <…> Ребята с начала жизни накапливают знание о мире и эмоциональный опыт. В отрочестве складывается психологическая и нравственная структура, осознание себя и других, себя среди других. Первая оценка и первый самоанализ: «что я есть?»».

9 Несмотря на ряд критических замечаний, фильм получил множество наград

В 1975 году картина Сто дней после детства стала обладателем «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру (Сергей Соловьев) на XXV Международном кинофестивале в Берлине и Серебряной медали за фильм для детей и юношества на XVII МКФ в Авеллино. В 1976 году лента была отмечена Главной премией (вместе с фильмом «Когда наступает сентябрь») и Призом за операторскую работу на IX Всесоюзном кинофестивале во Фрунзе, Главным призом «Золотой Кеккиц» за лучшую режиссерскую работу в конкурсе фильмов для детей и юношества кинофестиваля «ФЕСТ-76» в Белграде, призом ЦК ВЛКСМ «Алая гвоздика» за лучший фильм 1975 года для детей и юношества. В 1976 году создатели фильма Сто дней после детства были удостоены Премии Ленинского комсомола, а через год, в 1977-м, автор сценария Александр Александров, режиссер Сергей Соловьев, оператор Леонид Калашников и художник Александр Борисов стали лауреатами Государственной премии СССР.

10 Это первая часть трилогии

Фильм «Сто дней после детства» открыл так называемую «юношескую кинотрилогию» Сергея Соловьева, в которую также входят картины «Спасатель» и «Наследница по прямой».