1.

Я человек простой: если вижу картину, а на ней фига, то трудно думать о высоких материях. Какие ж тут высокие материи, когда на тебя из золоченой рамы кукиш смотрит? Но в силу профессии мне частенько приходится освещать городские культурные события. И вот тогда мироточит даже постер Виктора Цоя.

Потому что спокойно это месиво из бездарности и аляповатости воспринимать очень сложно. Я не искусствовед и над расчлененной зеброй долго думать не буду, поэтому категорична и, наверное, невежественна.

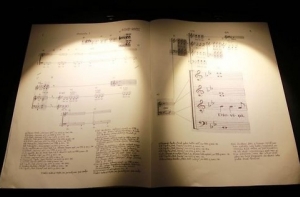

Например, премия Пурвитиса - денежная, на минуточку, почти 29 тысяч евро, - досталась художникам за работу «Песня». Интрига, барабанная дробь и душевный рассказ, в каких творческих муках рождался этот шедевр. «Работа призывает пересмотреть закрепившуюся в ХХ столетии систему национальных ценностей и заставляет зрителя ответить на вопрос, соответствует ли она и XXI веку?

Художники изучили слова песен из репертуара заключительных концертов Вселатвийских праздников песни, проходивших в Латвии с 1990 по 2013 год, и путём статистической обработки констатировали, что в текстах песен чаще всего встречается слово «saule» («солнце»), затем следует «meita» («девушка, дочь»), а на третьем месте стоит «Dievs» («Бог»).» И вот этот глубокий анализ вдохновил их на создание какого-то перфоманса, который очень высоко оценило жюри.

Ну, «Праздник песни» проходит не каждый год. Поэтому методом несложных вычислений можно примерно посчитать реальный объем работы. Но за такие деньги я готова вообще сделать анализ всего репертуара песенного марафона.

Зато Рериха мы запрятали в темные залы Рижской биржи, где полотна потерялись на желтых стенах и не цепляют без дневного света, а в Национальном художественном музее по стенам висят вырезки из газет - тоже творчество и тоже, наверняка, создано на очередной грант и сидит на «подсосе» у очередного финансирования.

И все у нас идет под эгидой «местечковости». Если новая коллекция в музее фарфора - лови шесть тарелок. Если новая серия картин - дюжину однотипных полотен получи.

Речь идет о мастерах-рукодельниках? Глиняные горшки и лапти перебираются с уличной ярмарки в музейные залы. Проходит конкурс на очередную художественную премию? Ищем какую-нибудь бездарную девочку с черно-желтой мазней и, считай, угадали победителя.

Выставки дизайна - это отдельная душевная боль. Там все, что видим, то приколачиваем на стены. Мусорные пакеты, старые доски, ржавые гвозди, совесть, девичьи косы и бабушкин будильник, а затем включаем загробную музыку, желательно с элементами мистического скрежета металлической вилки по тарелке, добавляем мелькающего света, называем это как-нибудь «Дно», «Мысль» или «Прошлое» - все! Концептуально, современно, модно, пипл схавает!

Сразу вспоминается «О чем говорят мужчины» - про музей современного искусства и «Туалет не работает». Я вот смотрю на эту «красоту» из мишуры и думаю: «Реально, ребят? Это талантливо? Красиво? Оригинально? Глубокомысленно?» Чаще всего ответ на эти вопросы состоит из трех букв. В смысле, «нет».

И дело не в том, что мы стоим перед мусорной кучей и пытаемся увидеть в ней красоту. А в том, что у нас мало альтернативы! Если бы поклонники псевдо-арта могли собираться и восхищаться калякой-малякой, а я могла бы с ребенком пойти и посмотреть Караваджо - вопросов нет. Каждому свое, как говорится.

Но у нас великих - раз и обчелся, а если бы не фонд Тетеревых, которые радовали нас прекрасными импрессионистами в прошлом году и **[сейчас везут] «сейчас везут»)** коллекцию из музея Prado, то я даже не знаю, как здесь можно не то что научиться понимать прекрасное, а хотя бы просто не испортить вкус. Потому что сколько арт-изолентой арт-кирпичи не обматывай, а все равно Мона Лиза не получится.

_Фото: пресс-фото, Иева Чика(LETA), Иева Лука (LETA), Эвия Трифанова (LETA), Эдийс Паленс (LETA)_