Издавна считается, что если в Троицын день попадешь под дождь, исполнятся заветные мечты. 4 июня, в День Святой Троицы по всей Латвии прошли переменные дожди. Дождь в это время обещает также богатый урожай грибов и теплую летнюю погоду.

Рассказываем об истории Рижских Храмов, освященных во имя Святой Живоначальной Троицы.

Троице-Задвинский храм

Читайте нас также

Современное здание Задвинской церкви во имя Святой Живоначальной Троицы было построено в XIX веке в царствование императора Александра III на том же самом месте, где в XI веке стоял первый на территории будущей Риги православный храм - церковь во имя святителя Николая Чудотворца.

С древности Даугава (Западная Двина) была одним из направлений великого водного пути «из варяг в греки». Так что задолго до того, как католический епископ Альберт назвал это поселение Ригой, здесь жили и местные обитатели, и прибывавшие торговцы, и сплавщики леса…

Храм во имя святителя Николая, на месте которого уже более ста лет стоит Свято-Троицкая церковь, действовал до 15 века, когда православие на территории Лифляндии запретили. Никольскую церковь тогда уничтожили.

В 1639 году православные богослужения на территории современной Латвии разрешили вновь, но только за крепостной стеной. Священники прибывали сюда ежегодно ранней весной, вместе с плотовщиками и торговцами. Cлужбы и таинства совершали в парусиновой палатке.

В конце 18-го столетия здесь был поставлен маленький бревенчатый храм. Сооружение, срубленное плотниками в Смоленской губернии, было доставлено в Ригу на плоту и здесь собрано по бревнышку. 1 августа 1781 года церковь освятили во имя Святой Живоначальной Троицы.

В конце 19-го века в нескольких метрах от деревянной церквушки построили машинную фабрику. Неподалеку находились еще и соляные склады и пристань, на которой постоянно шла выгрузка муки и каменного угля. Товар транспортировали по узкой улочке, подходившей вплотную к зданию церкви. Из-за сильного шума священникам приходилось прекращать богослужения.

Прихожане подали прошение разрешить построить на новом месте новый кирпичный храм. Под строительство по удивительному стечению обстоятельств был приобретен именно тот участок земли, на котором когда-то располагался Никольский храм.

В числе первых, кто пожертвовал деньги на новый храм был Иоанн Кронштадский - будущий русский святой. Работы были завершены в 1895-м году.

Главная святыня храма - список с чудотворной афонской иконы Божьей Матери «Достойно есть» («Милующая»), выполненный афонскими монахами и переданный в дар Риге в XIX веке. Икона входит в число святынь не только Троицкого храма, но и всей православной Латвии. Прибыла икона в храм в вербное воскресенье, 17 марта 1896 года.

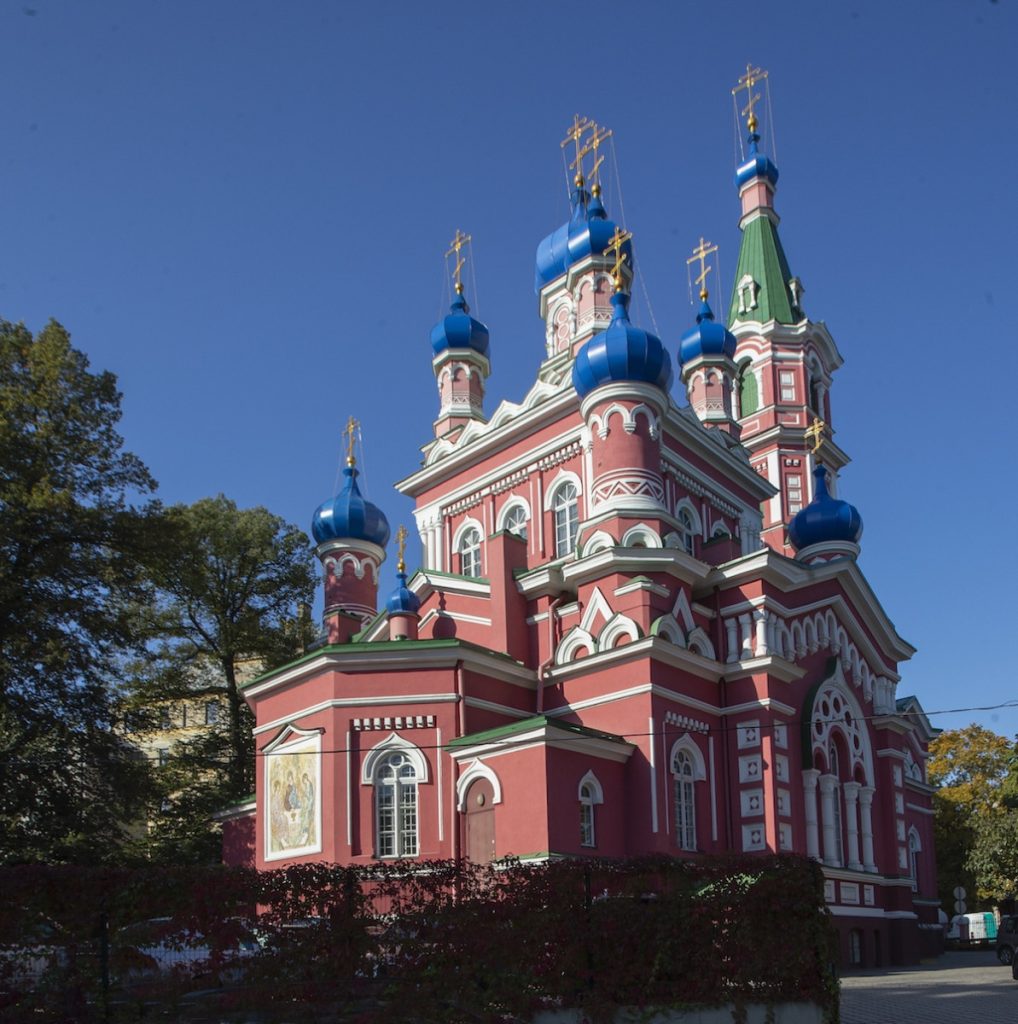

Свято-Троицкий собор

А в 1907 году на другом берегу Даугавы появился второй в городе Свято-Троицкий храм, построенный на территории женского Троице-Сергиева монастыря. Чтобы не возникало путаницы в названиях, церковь на левом берегу в народе окрестили Троице-Задвинской. Обе рижские Троицкие церкви за всю свою историю ни разу не закрывались.

Свято-Троицкий собор строился как летний монастырский храм. Он был возведён в 1902-1907 гг. по проекту архитектора Константина Пекшена и является одним из крупнейших православных храмов Риги. Основные средства на строительство были выделены по указанию императора Николая II из государственной казны.

Резной иконостас был создан в знаменитой подмосковной Абрамцевской мастерской известного мецената Саввы Мамонтова. Иконы для иконостаса написаны в иконописной мастерской Свято-Троице-Сергиевой Лавры.

После закрытия рижского Кафедрального собора Рождества Христова в 1961 году, в Свято-Троицкий собор была перемещена кафедра Рижских Архипастырей. В тот год сюда была перенесена значительная часть убранства Кафедрального храма. Так появились здесь резной золочёный иконостас, сделанный в Петербурге в 1903 году, большая величественная Голгофа, высокие бронзовые подсвечники, огромное бронзовое паникадило.

В Свято-Троицком соборе ныне находятся и некоторые иконы из Рижского Свято-Алексеевского мужского монастыря, закрытого в 1917 году.

Среди святынь собора – чтимая Толгская икона Пресвятой Богородицы, присланная в Ригу в 1996 году в дар из подмосковного Хотькова монастыря, и чудесно обновившаяся икона преподобного Серафима Саровского.

Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь

Рижский Свято-Троице-Сергиев женский монастырь, расположенный в центре Риги, и его филиал в Спасо-Преображенской пустыни под Елгавой – это одна из самых удивительных обителей Русской Православной Церкви, где молитва не прекращалась ни на один день.

В ХХ веке это был один из шестнадцати действующих монастырей на территории Советского Союза. Из его стен отправились возрождать монашество в России девяносто насельниц, девятнадцать из которых стали игуменьями.

Сёстры Мансуровы с матерью.

Основали монастырь фрейлины Императорского двора сестры Екатерина (1861-1926) и Наталия (1868-1934) Мансуровы. Отец сестер, Борис Павлович, был членом Государственного Совета и статс-секретарем. Его супруга, Мария Николаевна, урожденная княжна Долгорукова, кавалер ордена св. Екатерины, прославилась своей благотворительной деятельностью.

В 1887 году семья Мансуровых приехала на курорт Кеммерн (ныне Кемери), чтобы поправить пошатнувшееся здоровье дочери Наталии. В Риге Мария Николаевна организовала помощь неимущим, престарелым и заключенным женской тюрьмы, открыла Детский дом трудолюбия и общедоступную библиотеку. А когда здоровье Натальи восстановилось, сестры Мансуровы сначала устроили в Риге воскресную школу с русским языком обучения, приют для девочек-сирот и богадельню для стариц, а затем Свято-Троицкую женскую общину.

В 1892 году общине был безвозмездно выделен участок земли на ул. Суворовской (ныне ул. Кр.Барона). Тогда это была пустынная местность на краю города, так называемые, «военные огороды». Монастырю оказывали поддержку императоры Александр III, Николай II, Патриарх Иерусалимский Никодим, обер-прокурор Св. Синода К.Победоносцев.

Среди благотворителей был и протоиерей Иоанн Кронштадтский, ныне прославленный в лике святых. Рижскую обитель он посетил в 1894 году и неоднократно повторял сестрам слова: «Умножится, разрастется…».

В 1894 году сестры Мансуровы приняли иноческий постриг. Старшая сестра Екатерина возглавила монастырскую общину, а младшая Наталья взяла на себя заботы по устроению Пустыни под Митавой (Елгавой).

15 сентября 1902 года община была преобразована в Свято-Троице-Сергиев монастырь, а монахиня Сергия (Екатерина Мансурова) возведена в сан игуменьи.

Здесь были похоронены родители сестер Мансуровых - в Успенском храме-крипте, устроенном в цокольном этаже Свято-Троицкого собора. Их дубовые надгробия находятся справа от алтаря.

В 1914 году Комитет русских граждан Риги оборудовал при монастыре лазарет для раненых воинов Первой мировой войны. В июле 1915 года часть сестер во главе с игуменьей Сергией были эвакуированы в Новгородскую губернию в Савво-Вишерский монастырь. В Риге осталась только часть насельниц.

После войны многие сестры вернулись в родную обитель, к ним присоединились и насельницы разрушенного в военные годы Илукстского монастыря, которые привезли с собой чудотворную Толгскую икону Божьей Матери. Сестры Мансуровы в Ригу уже не вернулись.

В 1918 году судьба монастыря оказалась перед угрозой национализации. Местными властями были отняты земли и угодья, здания и оборудование, предметы церковного искусства, вся собственность Мансуровых, завещанная ими монастырю. Обитель избежала закрытия только благодаря заступничеству архиепископа Иоанна (Поммера), который приехал в Ригу в 1921 году.

В 1936 году в монастыре было отведено помещение под резиденцию митрополита Рижского и всея Латвии Августина (Петерсона). В 1941-1944 гг.здесь жил митрополит Сергий (Воскресенский), экзарх Прибалтики и руководитель Псковской духовной миссии, занимавшейся восстановлением церковной жизни на оккупированных немцами территориях.

Вторая мировая война принесла монастырю серьезные испытания. В обители нашли приют дети, которых митрополиту Сергию чудом удавалось вызволять из концлагеря в Саласпилсе.

Когда при отступлении фашистов из Риги сестер побуждали к эвакуации в Германию, угрожая насильственным вывозом, они категорически отказались.

Во времена Хрущева начались новые гонения на церковь. Генсек заявил в 1955 году: «Мы постараемся освободить народ от религиозного дурмана. Скоро мы покажем по телевидению фотографию последнего священника». Власти поставили задачу закрыть в стране все монастыри.

В 1957 году в монастырь запретили принимать молодых насельниц. Игуменья Тавифа (Дмитрук) была отправлена в Горненский женский монастырь в Иерусалиме, а поставленная на ее место игуменья Магдалина (Крисько) решилась в результате на отчаянный шаг - поехала в Москву на встречу с председателем совета по делам Русской Православной Церкви В. Куроедовым. И отстояла родной монастырь.

Сегодня Свято-Троице-Сергиев монастырь - это очень красивая благоустроенная обитель. Большое внимание здесь уделяется красоте богослужения, традиционно продолжается круглосуточное чтение Неусыпаемой Псалтири. Не прекращается и благотворительность: ежедневно здесь готовят бесплатные горячие обеды для 300 человек.

В монастыре находится официальная резиденция Митрополита Рижского и всея Латвии Александра (Кудряшова).